Webinaires

Durant la période du Covid-19, les conférences du CAREP Paris ont été organisées en ligne, sous la forme de visioconférences. Ce format est parfois encore utilisé dans le cadre de certaines tables rondes dont les intervenants sont basés à l’étranger.

La Ligue islamique mondiale : vers un renouveau musulman ?

Webinaire de l’historien et diplomate Louis Blin sur le thème de « La Ligue islamique mondiale : vers un renouveau musulman ? ». Le 25 octobre 2022 à 18h30.

Du terrorisme écologique en Tunisie : les tensions socio-politiques au prisme des déchets

Rencontre avec Manon Moulin, modérée par Isabel Ruck, en présentiel le 31 mai 2022 à 18h30

Espaces interstitiels dans les régions frontalières au Moyen-Orient

Webinaire avec Daniel Meier le 12 mai 2022 à 18h30 sur les espaces interstitiels dans les régions frontalières au Moyen-Orient.

L’impact de la guerre en Ukraine sur le monde arabe

Webinaire d’actualité avec Joseph Daher, le mardi 12 avril à 18h30, en visioconférence.

Alexandre Dumas : récits d’Arabie

Webinaire avec l’historien Louis Blin à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage « Alexandre Dumas: récits d’Arabie » (L’harmattan, 2022), le mardi 5 avril à 18h30.

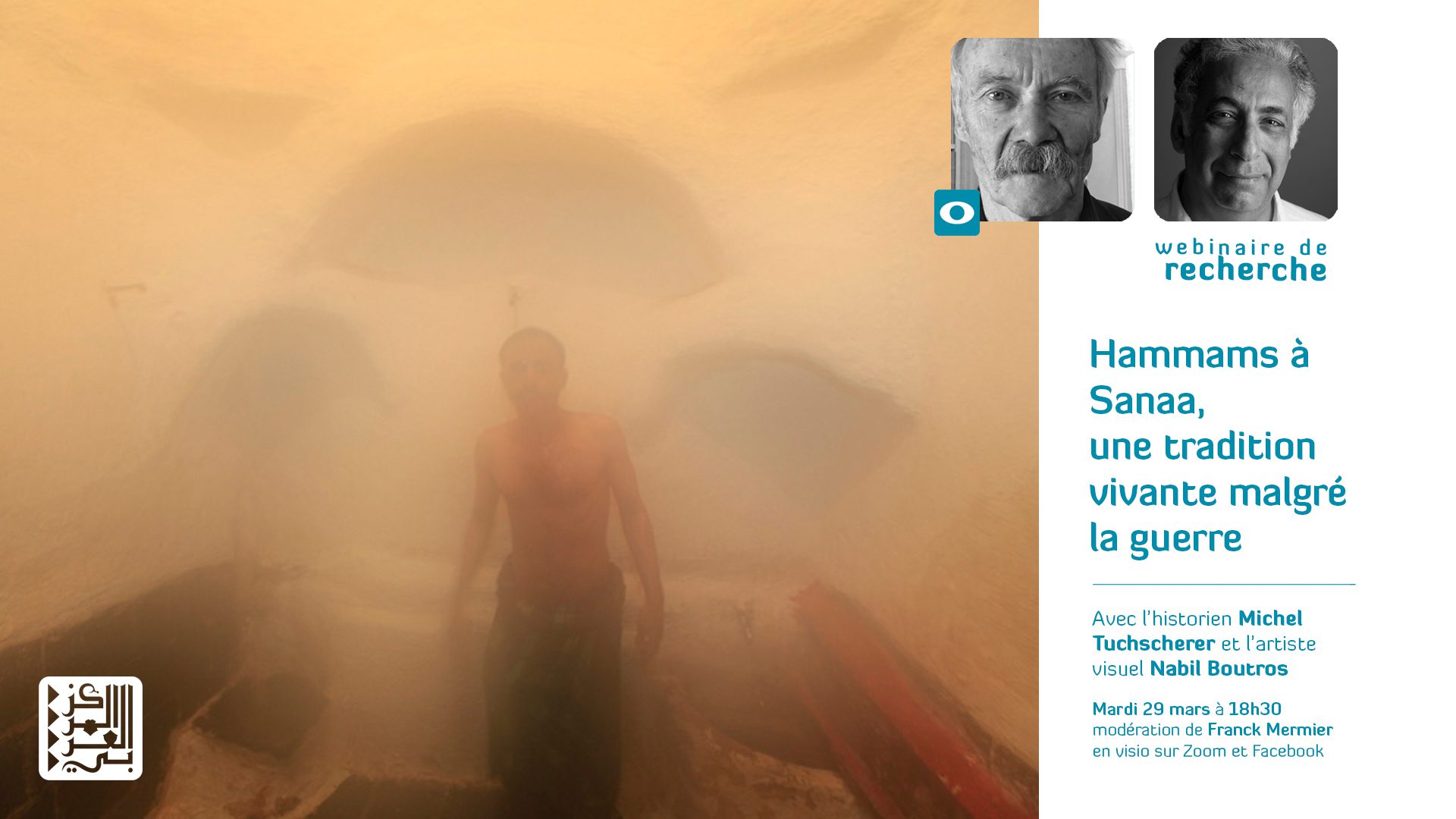

Hammams à Sanaa, une tradition bien vivante malgré la guerre

Webinaire à suivre à distance le mardi 29 mars à 18h30, avec Nabil Boutros et Michel Tuchscherer. Modération Franck Mermier.

Soirée & Webinaire / Regards nouveaux sur la crise libanaise

Rayan Haddad analyse l’évolution de la crise libanaise à l’aune des lectures que font ses protagonistes d’autres crises contemporaines faisant irruption dans l’espace mondial…